最近あちこちの模型ブログで話題になっているフジミの新シリーズ「艦NEXTシリーズ」の戦艦大和を購入しました。

プラモデル本体+純正エッチングパーツで4000円くらい

別途ファインモールドの探照灯セット(大和・武蔵用)も買いましたが、

レンズ表面がツルっとした感じで、キットの探照灯に比べてディテール感に欠ける気がします。。。

エッチングは2枚入ってなかなかのボリュームです

これからじっくりと作っていきたいと思います

電子工作、プラモとかいろいろ工作日記

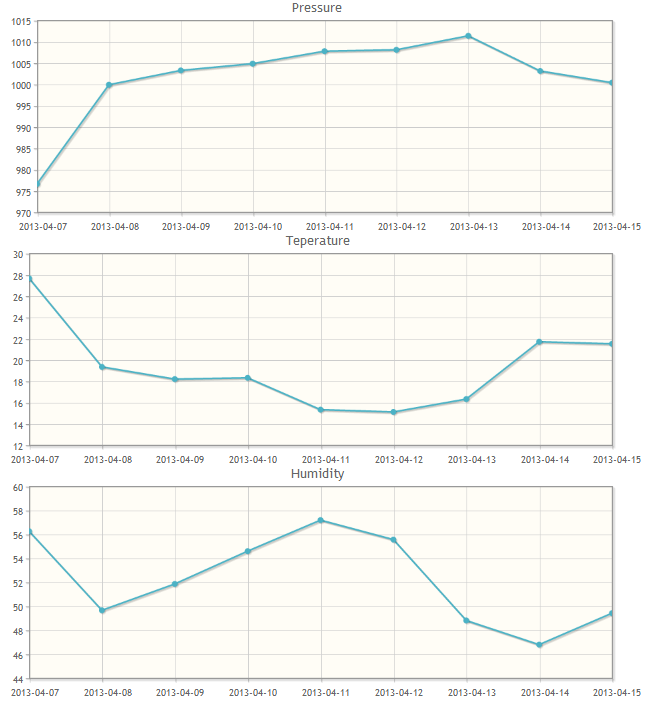

環境ロガーのブレッドボードでの試作版を動かし始めて1週間が経ったので日ごとの平均をグラフ化してみました。

上から、気圧、気温、湿度のグラフです。

一日の内での気圧のばらつきは大きいですが、平均で均すとまあまあの値に収まってるようです。

| 日付 | 気圧 | 気温 | 湿度 |

| 4/7 | 977.6 | 17.7 | 59 |

| 4/8 | 999.8 | 14.7 | 27 |

| 4/9 | 1003.2 | 16.9 | 43 |

| 4/10 | 1004.7 | 13.6 | 54 |

| 4/11 | 1007.6 | 9.7 | 64 |

| 4/12 | 1007.5 | 11.4 | 49 |

| 4/13 | 1011.5 | 12.3 | 50 |

| 4/14 | 1005.8 | 16.6 | 50 |

一方自分のログ

| 日付 | 気圧 | 気温 | 湿度 |

| 20130407 | 976.587 | 27.631 | 56.235 |

| 20130408 | 9998.30 | 19.326 | 49.642 |

| 20130409 | 1003.183 | 18.180 | 51.839 |

| 20130410 | 1004.773 | 18.300 | 54.572 |

| 20130411 | 1007.691 | 15.315 | 57.158 |

| 20130412 | 1008.017 | 15.098 | 55.536 |

| 20130413 | 1011.298 | 16.306 | 48.792 |

| 20130414 | 1003.053 | 21.682 | 46.781 |

気温と湿度は測定条件が違うので差が大きいのかな?

これからの季節、気圧や気温、湿度の変化を見て気候の変化に備えるといった使い方ができそうです。あとは、昨日試したグラフィック液晶パネルに現在値やグラフを表示できるようにしたいと考えているのですが、ATMEGA328のメモリに収まるかどうか・・・

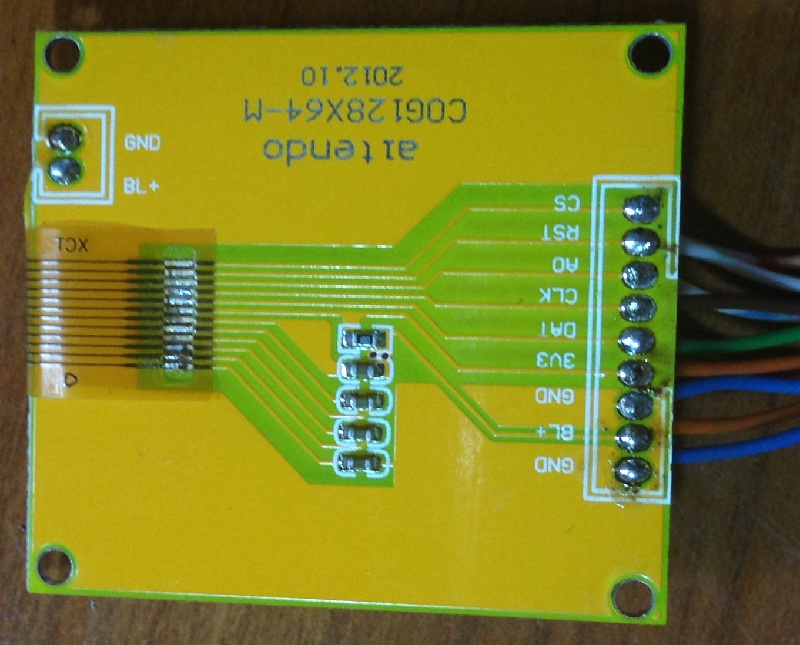

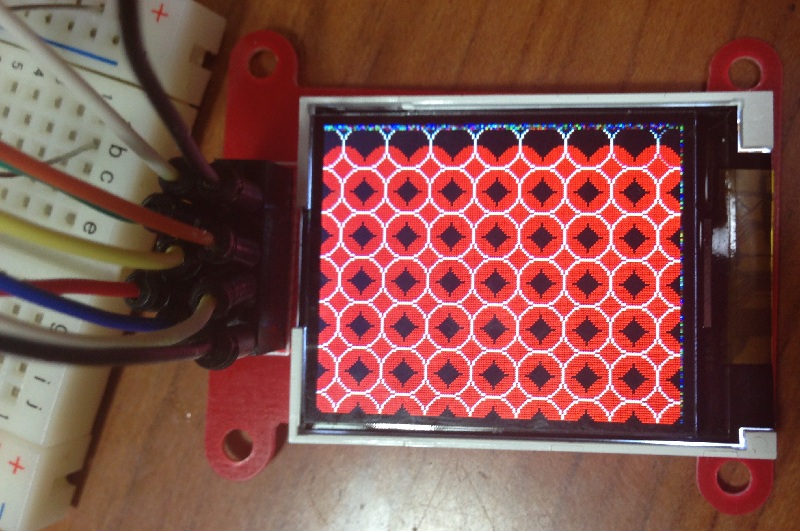

aitendoでグラフィック液晶2種類を買いました

FSTN液晶モジュール(128x64/SPI)[C128X64SPI-12P-S2]

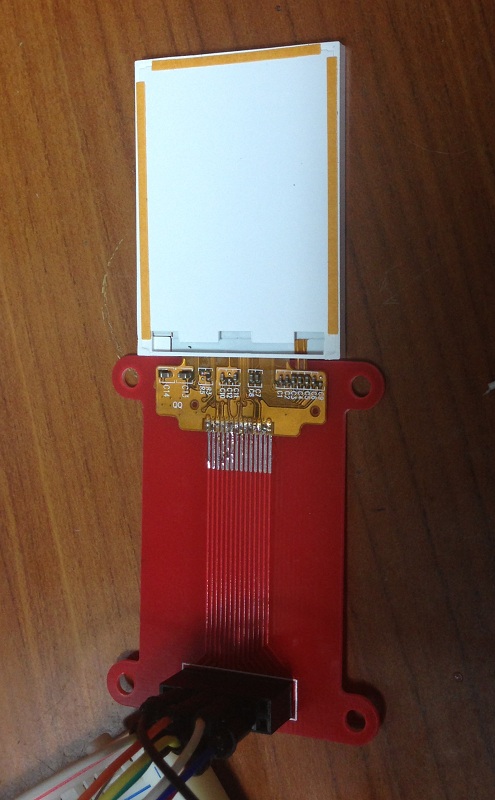

1.8インチ液晶withキャリーボード[2P-T18003T01-PCB]

どちらもSPIインターフェイスで5本のピンでArduinoからコントロールできるものですが・・・

C128X64SPIの方は半田付けの後で断線してしまい、使い物にならなくなりました

半田付けの後、フィルムのワイヤが基板から浮いて切れた模様。テープで押さえておけば良かったです・・・

1.8インチ液晶の方が、やや半田付けがやりやすかったです

グラフィックコントローラはST7735Bを使っています。

早速、Arduino用のライブラリをダウンロードして動かそうと思い、「TFT液晶モジュール(1.8/128x160/SPI)[T18003T01]」のピンアサインを参考にしようとしたところ、どうもSPIインターフェイスと違うラベルが表示されています。

同じST7735を使っている別の商品にピンの回路図があったので、何とか分かりました。

ST7735用にはAdafruit用のライブラリが使えます

ST7735ハード用ライブラリ

グラフィック用ライブラリ

の2つをlibraries以下にコピーし、Adafruit-ST7735-Library-masterのexample内のデモを動かします

意外にあっさり動きました

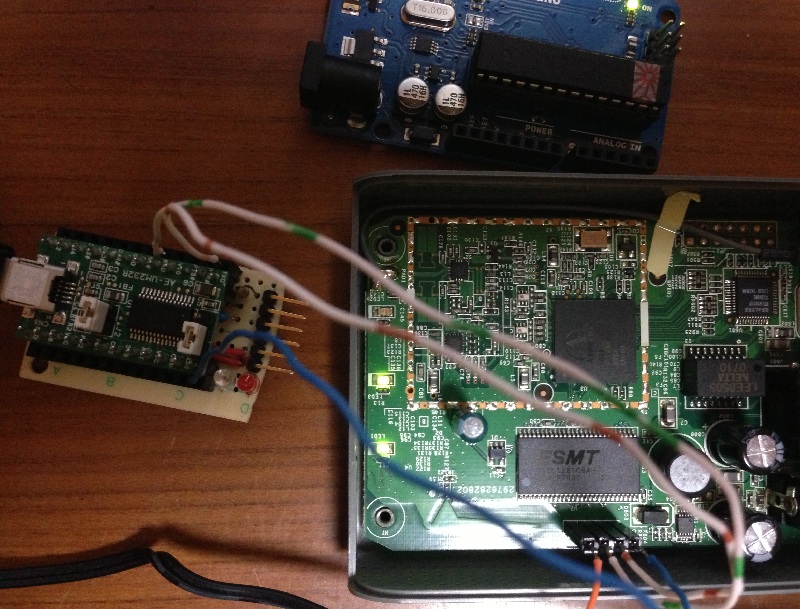

先日ArduinoとFoneraを接続して、データを無線LAN経由で飛ばすことができる環境を作りました。

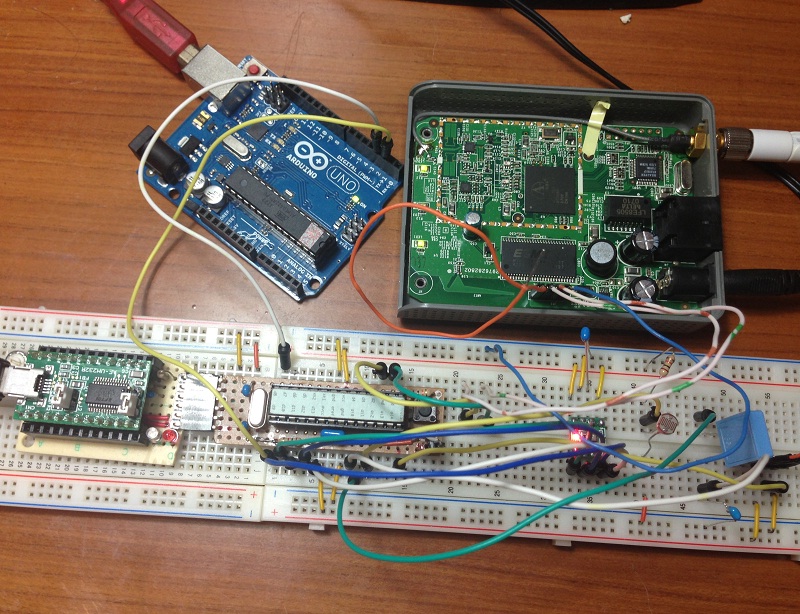

その後、ブレッドボードにセンサをあれこれ刺して、定期的にデータを取得できるようにしました。

写真下の長いブレッドボードが実験用回路+USB変換で、右上のFoneraと通信をしています。一方、SoftwareSerialライブラリを使用して、デバッグ用メッセージを左上のArduinoに出力できるようにもしています。

今の所センサーとして

をつなぎ、それぞれのデータを5分おきにサーバに送信します。

また、Fonera自体がNTPにより正確な時刻合わせをすることができるので、1時間おきにArduinoからFoneraに時刻の問合せを行い、自分自身の時計を修正する仕様にもしました。

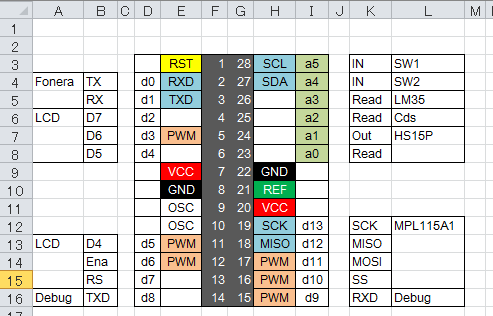

(エクセルでピンの接続を検討するシートを作ってみました。回路図を書く手前の工程で結構重宝しています。)

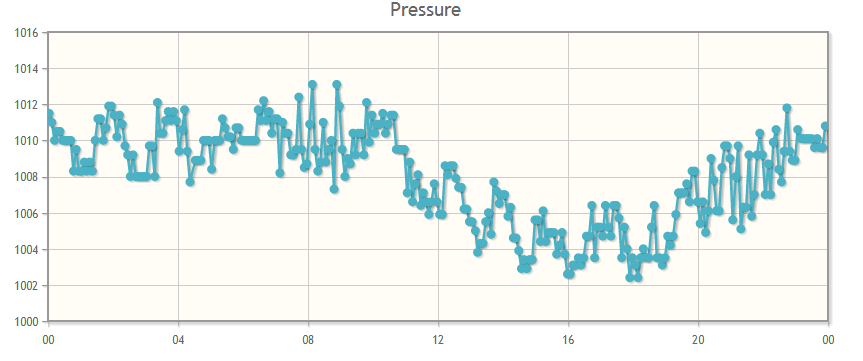

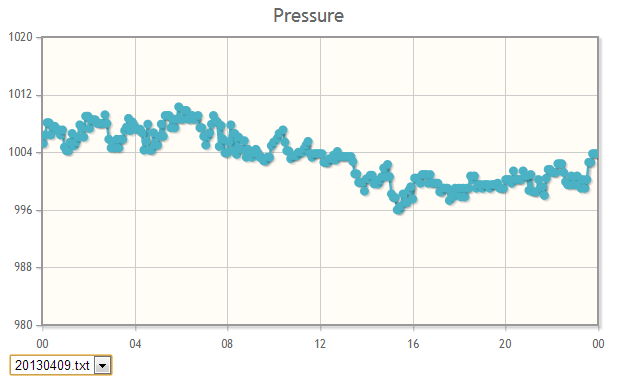

とりあず、レンタルサーバにcgiを仕込んでデータを蓄積し、jQuesryとグラフ表示プラグイン「jQPlot」を使って簡易的に大気圧の変化を表示できるようにしてみました。

インターネット上のサーバに一式置いているので、外出先からもスマホ等でリアルタイムにデータを確認することができます。

回路図、スケッチ等はいずれ整理して公開したいと思います。

着々と環境ロガー的なモノを作ろうと画策している今日この頃ですが。。。

データの保存先としてよく紹介されているのはSDカードやEEPROMですが、ピンの制約やデータの取り出しの不便さ等考えると、外部のWebサーバ等にデータを投げておいて、後はサーバ側で処理させるという手があるかな、と考えています。

で、Aurduino+Wifiで情報を漁っていたらArduino / The Cheapest WiFi Projectというのを見つけました。

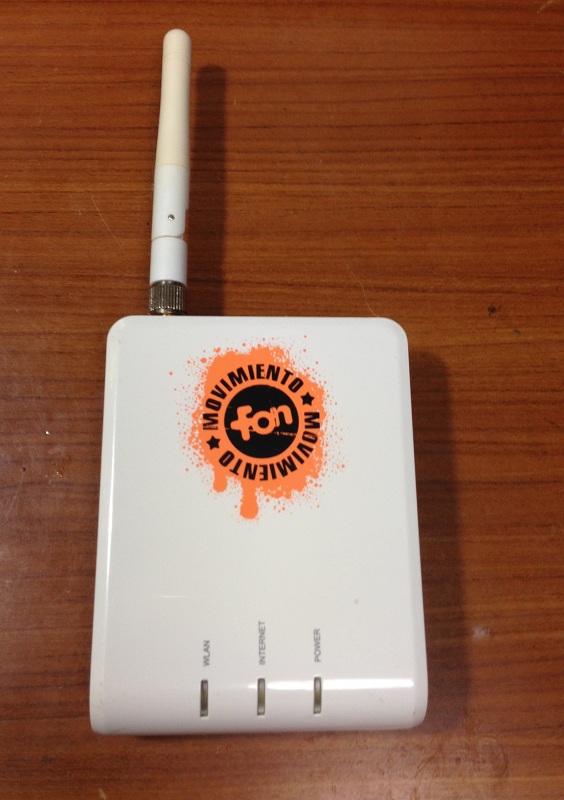

一時期少し流行った「Fon」という無線ルータをハックしてDD-WRTというファームウエアに書き換えると比較的自由に使えるようになるので、Arduinoとシリアル接続してサーバにデータを飛ばそうというものです。

Arduinoにはイーサーネットシールドというのもありますが、結構な値段がします。Foneraなら使わなくなったのが家にも一台転がってるので、こいつを使うことにしました。

改造やファーム導入の手順は、FON まとめ wiki に詳しく書かれているので、ほぼその通りに実行。ただし、Foneraとパソコンの接続にはArduinoを仲介してTeratermで操作します。arduino @ ウィキ参照。

DD-WRTが動くようになったら「イーサネットコンバータ化」というのをやります。これはFoneraを家の無線ルータのクライアントとして動作させて外部のインターネットに出ていけるようにするためです。

これで、Arduino-(シリアル)-Fonera-(無線)-ルータ-(有線)-インターネット、へと接続できる環境が出来ました。

ついでにNTPの設定をしておくと、Foneraを結構正確な時計の代わりに使えると思います(サーバはntp.nict.jp)。

ただし、今後の実装に向けていくつか注意点があるのでメモしておきます。

シリアルの速度問題はちょっとやっかいです。

こちらのアンサーによれば、SoftSerialのスピードは38400bpsが限界とのこと。

Foneraとの接続はTXとRX(ピン0と1)を使う必要がありますが、このピンはIDEからの書き込みにも使われているため、スケッチをアップロードする時にはFoneraから外す必要があります。

また、Serial.print()でデバッグ出力をPCで確認するのにも妨げになります。解決法として考えているのは、